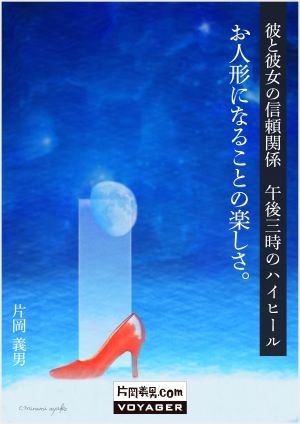

連載小説『彼と彼女の信頼関係 午後三時のハイヒール』より6作品を公開(1)

『週刊宝石』(光文社)1992年4月2日号〜1993年1月28日号に掲載された連載小説『彼と彼女の信頼関係 午後三時のハイヒール』からの6作品を本日公開いたしました。

※この連載は後日加筆修正、再編した上で改題され、『花までの距離』(光文社/1993年3月)として刊行されました。今回は『花までの距離』に未収録のエピソード、加筆修正される前のオリジナルのエピソードを連載時の形のまま公開いたします。

約束の場所で落ち合った彼と彼女。午後のコーヒーを飲みながら、多少の時間を快適にやり過ごすことが出来ればそれで充分だと彼は思っていた。彼女が持っているきれいなショッピング・バッグが気になった彼は「何を買ったの」と、何気なく聞いた。

「下着です」と彼女は答えた。

「女性の楽しみはふたつある、という言葉をどこかで僕は読んだことがある。誰だったか忘れたけれど、外国の有名な人が言った言葉だ。ふたつの楽しみのうち、ひとつは自分の体が女性であること。そしてもうひとつは、その体に女性の下着をまとうことが出来ること。そのふたつだって」

「正解です」

「美しいのを買い集め、密かに身につけ、自分だけで楽しむのかい」

「そうですよ」

「状況さえ美しく整えば、見せてもらえなくもないのだろうか」

「見せたい、という気持ちも、じつは強いのよ」

(『週刊宝石』1992年4月2日号掲載)

午後1時過ぎに彼女から彼のところに電話があった。お会いしたいです、コーヒーでも飲みましょう、と彼女は言った。彼は、午後3時に会ってコーヒーを飲むことにした。ふと思いつき、カメラを持っていくことにした。

「きれいなカメラね。新品みたい」

「買ったばかりなんだよ。うれしいから持って歩いてる。持って歩くのも、じつは今回がはじめてだ。まだなにも撮ってない」

「私を撮って」と彼女が言った。

高校生のときに写真を始めて、大学では写真部だった彼女が、最も得意としていたのはヌード、あるいはセミヌードによるセルフ・ポートレートだったという。

「葉桜の頃がいいわ。それから、梅雨の雨の夜。こうもり傘をさして、トレンチ・コート、あるいはレイン・コート。きりっとベルトをしめて。そして、トレンチやレイン・コートの下は、下着姿なの。それを撮って」

「しかし、なぜ?」

「第三者としての自分を、自分で見たいのよ」

(『週刊宝石』1992年4月23日号掲載)

彼はあらためて今日の彼女を見た。彼女は、いつもとは明らかに雰囲気がちがっていた。今日の彼女は美しさや魅力は、華やかに誇張して解放してあった。

「そのレインコートにふと視線がとまるとき、これはドレスかな、とも思うね」と彼が言った。

「身につけているのは下着だけです」微笑して彼女が答えた。

そして彼女は、レインコートのボタンをはずした。両手で前を開き、下着だけの自分の姿を彼に見せた。

「どんな写真が出来るかは見当もつかないけれど、少なくともシャッターを押した瞬間にファインダーのなかに見えている光景は、たいへんに魅力的だ。挑発だけを目的にした下着姿の美人が、ひとりで夜の庭になぜだかいるという光景は、普通ではちょっとあり得ないよね。その光景にストロボの光が当たると、状況の説明なしで、そして物語の設定も必要なしに、その光景は奇妙にエロティックに成立して自己完結する。じつに面白い。その面白さに、僕は興奮している」

(『週刊宝石』1992年6月25日号掲載)

約束の時間ちょうどに、彼は待ち合わせのバーへいった。カウンターの奥に席を取り、食後の酒を手もとに置いて眺めた。10分後に彼女はあらわれた。

「仕事で夕食をしてました。……その退屈さで今日という日が終わるのはつまらないので、いまこうしてあなたに助けてもらってます。どんな話題を、どのような言いかたで喋ってもいい人と時間を過ごして、解放感を楽しみたいと思ったのです」

「どんな話題でも、そしてどんな言いかたでも」

「ということがいつでも成立する関係というものは、素敵です」

「きみがいまのような心理状態のとき、僕はなにについて語ればいいだろうか」

「ほんとに、なんでもいいわ」

彼は彼女に、あるひとりの男と、彼女ではない全く別の女性との物語を語り始める。スリルがあり、どうしようもないが、非常に興味深いストーリーを。

(『週刊宝石』1992年7月2日号掲載)

ひかり号の中で、彼は花模様の印刷された、白い紙コップでコーヒーを飲みおえた。

「僕たちのつきあいはもう長いけれど、きみが作って持って来てくれたコーヒーを、たとえばこうしてひかり号のなかで飲むのは、いまが初めてだね」

「そう言えば、確かに初めてですね」

彼女は笑った。彼も笑った。

「先日、お人形になる女性のお話を、あなたは私にしてくれたでしょう」

「そうだったね」

「奇妙に興奮して、なんとなく呼吸が早くなるようなお話だったわ。あのお話をあなたから聞いて以来、私は想像を重ねて来たの。そして、想像のなかに、ひとつの物語を作りました」

「どんな物語だい。聞かせて欲しい」

「あっさり言ってしまって、性的なファンタジーです」

彼女は自身の作った物語を、彼に語って聞かせる。

「この物語の彼女が私なら、男性のほうはあなたです」

(『週刊宝石』1992年7月9日号掲載)

待ち合わせの場所に現れたときすでに、彼女は涙を浮かべていた。その場所を出て雨のなかを歩きながら、彼女は泣きはじめた。彼は彼女の横顔を見た。彼女の横顔は、いつものとおり、魅力に満ちた静かな端正さそのものだった。

「泣いている私は嫌いですか」

泣く彼女を見るのは、彼にとってはいまが初めてだった。

「嫌いではない。ますます好きになる」

ホテルの部屋に着くと彼女は服を脱ぎ、丈の短いスリップ1枚になった。

「いつも私がいく下着の店の女性に会いたくてたまらなくなった私は、お店へいったのです。彼女は、これを私のために取っておいてくれたのです。私は試着室でこれを身につけてみました。そして私の好きでたまらない店主の女性に見てもらいました。……私は心臓が破裂しそうになり、とても立ってはいられなくなりました。その私を、彼女は抱きとめてくださったのです」

頰を流れ落ちる涙を指先で軽くぬぐいながら、彼女はソファまで歩いた。

「彼女は私を抱きしめて、『ね』と、ひと言だけ言ったのです」

(『週刊宝石』1992年7月23日号掲載)

2024年2月16日 00:00 | 電子化計画